En la primera entrada de este blog afirmábamos que nuestra propuesta nace de una convicción compartida: la filosofía puede vivirse como un camino de transformación, como una forma de vida que orienta nuestra manera de habitar el mundo, relacionarnos con los demás y comprender nuestro propio lugar en la realidad. Desde el inicio, señalábamos que esta transformación no es únicamente psicológica, ni se reduce al bienestar emocional o a la gestión de problemas individuales. Se trata de algo más amplio y también más exigente: una búsqueda de sentido que atraviesa el cuerpo, la comunidad, la historia y el cosmos.

Ese es, precisamente, el propósito del blog Vía Filosófica: explorar cómo la filosofía —cuando se vive y no solo se estudia— puede convertirse en un camino de cuidado y de lucidez, capaz de situarnos con mayor conciencia en el entramado de la existencia. No hablamos de técnicas, ni de métodos cerrados, ni de instrucciones prefabricadas. Hablamos de un modo de vida, en el sentido que recuperaron Pierre Hadot, Michel Foucault o Martha Nussbaum: la filosofía como un ejercicio espiritual, una práctica de transformación de sí, una disposición a pensar, sentir y actuar de forma más despierta y coherente.

Un puente entre la filosofía antigua y la práctica contemporánea

Este ideal de filosofía como forma de vida no es nuevo. Hadot mostró que las escuelas antiguas —estoicos, epicúreos, cínicos, pitagóricos, platonistas— no eran simples laboratorios conceptuales: eran auténticas comunidades de práctica donde se aprendía a vivir a través de ejercicios, diálogo, reflexión y disciplina interior. Foucault, en sus últimos cursos, recuperó esta dimensión del “cuidado de sí” como una tecnología del alma. Nussbaum, por su parte, mostró cómo las filosofías helenísticas funcionaban como terapias del deseo, modos de ordenar la vida afectiva y racional de forma integrada.

Nuestra propuesta se sitúa en esa línea. Pero también bebe de una corriente contemporánea que, desde finales del siglo XX, ha buscado reintegrar la filosofía en la vida cotidiana: el movimiento del Asesoramiento Filosófico o Philosophical Counseling. Iniciado por Gerd Achenbach y ampliado por autores como Peter Raabe, Ran Lahav o Mónica Cavallé, entre otros, este movimiento reivindica que el pensamiento crítico, el diálogo riguroso y la exploración de la cosmovisión personal pueden tener una potencia transformadora tan profunda —o más— que cualquier técnica psicológica. No se trata de “aplicar” ideas filosóficas, sino de filosofar con la vida en la mano.

Por qué no somos psicoterapia ni autoayuda

Esta vía se distingue tanto de la psicoterapia como de la autoayuda, aunque pueda compartir con ellas ciertas inquietudes o herramientas.

La psicoterapia se ocupa, en gran medida, de la salud mental, las dinámicas familiares, los patrones emocionales, los síntomas, los traumas y las conductas. Su ámbito es, por definición, clínico o para-clínico. La filosofía, tal como la entendemos aquí, no se limita a ese plano: se interesa por la orientación vital, por los valores, por la visión del mundo que sostiene nuestras acciones, por cómo el sujeto se relaciona consigo mismo, con los demás y con la totalidad. No diagnostica ni trata, sino que abre preguntas y cultiva una forma consciente de existir.

La autoayuda, por su parte, intenta ofrecer recetas universales, soluciones rápidas y fórmulas motivacionales. Incluso cuando acierta en señalar un problema, lo simplifica para hacerlo digerible. La vía filosófica es lo contrario: no ofrece atajos, no pretende motivar, no vende claves de éxito. Se basa en el diálogo socrático, que es una práctica exigente; en la clarificación conceptual, que requiere rigor; y en el cultivo de la conciencia corporal, relacional y espiritual, que exige paciencia.

Por eso, desde la primera entrada, afirmábamos que la filosofía es una forma de cuidado que incluye lo psicológico pero lo trasciende, porque se ocupa también de la vida en común, de la responsabilidad hacia el mundo y de la apertura a lo que nos excede . La vía filosófica implica comprenderse a uno mismo no como un individuo aislado, sino como parte de un entramado mayor: social, histórico, ecológico y, en cierto sentido, cósmico.

Ahora bien, tanto la filosofía como el Asesoramiento Filosófico presentan una enorme diversidad de enfoques, lenguajes y sensibilidades. No existe una única forma de vivir filosóficamente, ni un método universal que sirva de guía para todos. La historia del pensamiento, tal como recordábamos en la primera entrada, es un mosaico de voces que a menudo parecen contradictorias, pero que comparten —bajo la superficie— una misma aspiración: aclarar la vida y orientarla con lucidez. Esa pluralidad, lejos de ser un problema, es precisamente lo que permite que la filosofía siga siendo un arte vivo. También el movimiento contemporáneo del Asesoramiento Filosófico ha mantenido esta amplitud: Achenbach insiste en el carácter abierto y no doctrinal del filosofar; Raabe subraya el análisis conceptual; Lahav enfatiza la dimensión experiencial y meditativa; Cavallé integra tradición occidental y sabidurías orientales; Brenifier radicaliza el diálogo socrático. Todas estas aproximaciones son diferentes expresiones de un mismo impulso: usar la filosofía como vía de transformación.

En nuestro caso, dentro de esta pluralidad de caminos, hemos decidido situar el deseo en el centro. No porque sea la única opción posible, sino porque —como argumentamos en la segunda entrada(LINK ENTRADA 2)— el deseo constituye la fuerza que orienta la vida, aquello desde donde se configuran nuestras elecciones, creencias y modos de estar en el mundo. Trabajar filosóficamente sobre uno mismo exige, entonces, atender no solo a lo que pensamos, sino a lo que efectivamente deseamos, a cómo esos deseos se entrelazan, se contradicen, se esclarecen o se reformulan.

En la tercera entrada vimos, además, que este trabajo no puede hacerse desde la superficie. Identificar los deseos implica reconocer distintas capas de conciencia: los deseos explícitos, los deseos implícitos, los que sostienen nuestras acciones de hecho, los que preferiríamos no tener y los que solo se revelan en el conflicto interno. Aprender a observarlos, nombrarlos y distinguirlos constituye el primer ejercicio de esta vía filosófica que proponemos (LINK ENTRADA 3). Sin esa toma de conciencia, la transformación se vuelve imposible, pues no podemos orientar lo que no hemos aprendido a ver.

A esta labor de identificación se suma otra dimensión igual de necesaria: aprender a hablar con claridad y precisión acerca de nuestros deseos, tal como desarrollamos en la cuarta entrada (LINK ENTRADA 4). No basta con reconocer que deseamos algo; es imprescindible preguntarnos qué significa exactamente aquello que decimos querer. Los contenidos proposicionales —eso que denominamos “X” cuando formulamos “yo deseo X”— pueden ser vagos, contradictorios o incluso vacíos si no los examinamos con rigor. La vía filosófica requiere, por ello, un lenguaje lúcido: definir lo que deseamos con suficiente nitidez como para poder trabajarlo, cuestionarlo y transformarlo. Esta precisión no es un formalismo lógico, sino una condición espiritual de la propia práctica: sin claridad conceptual, el deseo se vuelve opaco; y sin un deseo clarificado, el camino se desorienta.

Vamos ahora a detenernos en un concepto fundamental que aparece en la mayoría de propuestas del asesoramiento filosófico contemporáneo. En la filosofía especulativa o académica, estamos acostumbrados a estudiar grandes sistemas conceptuales: arquitecturas teóricas que intentan describir la realidad en su conjunto o dar cuenta de determinados aspectos del mundo. Epicureísmo, platonismo, idealismo alemán, fenomenología, existencialismo… todos ellos son intentos de ordenar la experiencia bajo ciertos principios y categorías. La ciencia moderna, aunque se haya desarrollado con una fuerte orientación empírica y un lenguaje matemático cada vez más complejo, hereda esta misma vocación teorética: construir modelos sobre cómo es el mundo y cómo funciona.

A primera vista, podría parecer que esta dimensión teórica de la filosofía queda fuera del horizonte que proponemos en este blog. Aquí no estamos elaborando sistemas conceptuales ni teorías generales sobre la realidad, sino explorando la filosofía como práctica transformadora, como ejercicio de cuidado de sí y como vía de autoconocimiento. Sin embargo, esta separación entre lo teórico y lo práctico es mucho menos clara de lo que parece.

De hecho, uno de los aportes más significativos del Asesoramiento Filosófico desde sus orígenes ha sido precisamente mostrar que detrás de nuestras reacciones emocionales, decisiones y conductas hay siempre un trasfondo filosófico. No actuamos en el vacío: nuestras acciones surgen de una cierta comprensión —explícita o implícita— de lo que es valioso, de cómo creemos que debe vivirse, de lo que pensamos que es posible, necesario o imposible. Dicho de otro modo: cada ser humano vive según una cosmovisión, un conjunto de presupuestos y esquemas interpretativos que dan forma a la manera en que habitamos el mundo.

Ran Lahav, especialmente en su primera etapa, fue uno de los autores que más claramente insistió en esta idea, utilizando el término worldview para describir ese fondo filosófico que opera como el “ecosistema conceptual” desde el que pensamos, sentimos y decidimos. Para Lahav, no hay práctica filosófica auténtica sin un trabajo sobre esta cosmovisión: sin hacerla visible, examinarla, depurarla y comprender cómo moldea nuestro modo de ser.

Mónica Cavallé también ha desarrollado conceptos cercanos a esta idea de worldview, aunque afinando aún más la mirada. En su propuesta introduce la noción de filosofía operativa: no la filosofía que uno dice profesar cuando conversa de manera distendida, sino aquella que efectivamente mueve nuestra vida, incluso aunque no sepamos formularla con claridad. Esta filosofía operativa puede estar parcialmente disponible a la reflexión, pero con mucha frecuencia se encuentra en capas profundas de la conciencia. Por eso, sin un trabajo de autoindagación —como el que facilita el asesoramiento filosófico— puede permanecer velada, fragmentada o incoherente, condicionando nuestra manera de actuar sin que lleguemos a entender de dónde surge.

En esta línea resulta especialmente iluminadora una intuición clásica de Alan Watts, quien afirmaba que todos los seres humanos somos filósofos; simplemente hay buenos filósofos y malos filósofos. Con ello no quería expresar elitismo ni superioridad intelectual, sino algo más sencillo y a la vez más radical: que todos vivimos guiados por una cierta visión del mundo, por una theoría que estructura nuestra percepción de lo real, nuestros criterios de valor y nuestras expectativas. El problema no es tener una filosofía de vida —eso es inevitable— sino vivirla sin conciencia, dejando que opere sin examen crítico y generando así contradicciones entre lo que decimos, sentimos y hacemos.

De acuerdo con esta idea, podríamos decir que una “mala filosofía” no es la que defiende teorías equivocadas, sino la que se encuentra agrietada interiormente, llena de presupuestos contradictorios, tensiones no resueltas y fisuras entre discurso y conducta. En cambio, una “buena filosofía” sería aquella que se vuelve más consciente, articulada y coherente, capaz de integrar —aunque siempre de manera imperfecta— lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en distintos momentos y contextos. No se trata de alcanzar una perfección imposible, sino de cultivar una armonía relativa entre las distintas dimensiones de la vida.

En este punto conviene recordar un gesto socrático fundamental. Según nos transmiten Platón y Jenofonte, Sócrates advertía a los sofistas —expertos en sostener una tesis y su contraria con igual habilidad retórica— que él, en cambio, decía siempre lo mismo acerca de las mismas cosas. Esta afirmación no expresa rigidez dogmática, sino una profunda coherencia interna: la convicción de que el filosofar es inseparable de la vida concreta, y que por tanto las palabras solo tienen sentido si corresponden a una orientación vital verdadera. Sócrates podía mantener esa estabilidad porque no enseñaba doctrinas, sino que vivía según un mismo eje ético: la búsqueda del bien, la lucidez del alma, la armonía con el lógos.

Algo similar ocurre cuando hablamos de nuestra filosofía operativa o de nuestra worldview: solo cuando las hacemos explícitas, cuando las examinamos y depuramos, pueden adquirir la solidez necesaria para convertirse en un verdadero marco de vida. Sin ese trabajo filosófico, nuestras decisiones se fragmentan, nuestras emociones reaccionan de manera desordenada y nuestras acciones se contradicen entre sí.

En el lenguaje de la vida cotidiana, en el plano práctico y existencial, solemos denominar a esta cosmovisión o filosofía operativa “filosofía de vida”. Con este término señalamos que no estamos hablando de un sistema teórico, ni de un conjunto de conceptos abstractos, sino de algo que nos compromete existencialmente: una orientación profunda que moldea nuestras decisiones, nuestras prioridades y la manera en que interpretamos lo que nos sucede. Una filosofía de vida no es algo que se “tiene” como quien posee una idea; es algo que se encarna —en gestos, en hábitos, en sensibilidades, en modos de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo.

Como sabéis, este blog tiene una vocación abiertamente práctica. Nuestro propósito no es explicar doctrinas filosóficas ni reconstruir sistemas conceptuales, sino convertir la filosofía en una herramienta de transformación, en el sentido clásico de la therapeia del alma. Por eso, en lo que sigue vamos a proponer una forma precisa y operativa de caracterizar la propia filosofía de vida. No pretendemos elaborar un mapa exhaustivo (eso requeriría un trabajo mucho más largo), sino ofrecer una estructura clara y manejable que nos permita pensar y trabajar sobre ella. En las próximas entradas iremos desplegando esta estructura, afinándola, contrastándola con ejemplos concretos y utilizándola como un instrumento de autoindagación.

Conviene subrayar que elaborar de manera consciente, reflexiva y deliberada la propia filosofía de vida es ya un ejercicio espiritual. Implica detenerse, observar, escuchar lo que nos mueve y lo que nos bloquea, hacer explícitas nuestras tensiones internas, revisar nuestras convicciones, examinar nuestras incoherencias, y reconocer el modo en que nuestra vida actual responde —o no responde— a lo que decimos valorar. Este gesto de lucidez es en sí mismo transformador: ilumina quiénes somos, pero también quiénes queremos llegar a ser.

Esa claridad —la que emerge cuando entendemos con precisión qué visión del mundo guía nuestra existencia— puede actuar como un motor de cambio. La toma de conciencia, como venimos insistiendo desde la primera entrada , es siempre el primer paso de toda transformación filosófica. Y cuando se combina con otros ejercicios prácticos que presentaremos más adelante (diálogo, atención consciente, depuración del deseo, clarificación conceptual), contribuye al objetivo último de la vía filosófica: transformar de manera efectiva nuestra forma de habitar el mundo, armonizando progresivamente nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro hacer.

Hasta ahora hemos hablado de los deseos y de las creencias como dos actitudes fundamentales desde las cuales interpretamos y orientamos nuestra vida. Hemos visto la estructura interna de los deseos —la forma “yo deseo X”, donde X es un contenido proposicional— así como la forma paralela de las creencias —“yo creo X”—, y hemos analizado la necesidad de clarificar estos contenidos para evitar confusiones, tensiones y malentendidos. Sin embargo, no hemos abordado todavía cómo se conectan entre sí los deseos y las creencias, cómo se influyen mutuamente y cómo, al articularse, dan lugar a un sistema que orienta nuestra manera de habitar el mundo. Ese sistema —ese tejido lógico y existencial de deseos y creencias interrelacionados— es lo que aquí llamaremos nuestra filosofía de vida. En esta entrada comenzamos, por tanto, a dar forma conceptual a esa estructura.

Para ello, vamos a apoyarnos en una herramienta que ha acompañado a la filosofía desde sus orígenes: la lógica. Los diálogos de Platón, además de ser ejercicios extraordinarios de búsqueda y clarificación conceptual, son también una escuela de razonamiento: en ellos se despliegan inferencias válidas, distinciones finas y, también, ejemplos magistrales de falacias y confusiones. Aristóteles, con su Organon, fue el primero en sistematizar parte de estos procedimientos y en darles forma metódica. Durante más de dos mil años, esa lógica aristotélica fue el marco de referencia para pensar con rigor, hasta que, a comienzos del siglo XX, Frege, Russell y otros autores inauguraron la lógica simbólica moderna, fundamento de buena parte de la filosofía analítica y de la filosofía del lenguaje contemporánea.

No es casual que la filosofía haya recurrido siempre a la lógica: es una herramienta privilegiada para hacer explícitas las conexiones entre nuestras ideas, para distinguir lo que se sigue de lo que no se sigue, para revelar incoherencias internas y para clarificar el funcionamiento de nuestros propios razonamientos. En este blog queremos aprovechar parte de esa potencia expresiva —no para construir sistemas abstractos o complicados, sino para dar forma clara a nuestra filosofía de vida. En el ámbito del asesoramiento filosófico encontramos ejemplos de este uso: la Logic-Based Therapy de Elliot D. Cohen, que se apoya en la estructura lógica de las creencias para identificar premisas ocultas y conclusiones problemáticas; o Peter Raabe, que subraya el papel del razonamiento claro y la argumentación rigurosa en el acompañamiento filosófico. Muchos otros asesores trabajan de un modo similar, explícita o implícitamente, porque la lógica —formal e informal— es una de las competencias centrales de la filosofía, una herramienta de análisis que permite ver con mayor nitidez cómo pensamos, cómo deseamos y cómo ambas cosas se articulan en una manera de vivir.

Dicho todo esto, podemos presentar ya nuestra propuesta concreta. En la entrada anterior subrayamos (LINK ENTRADA) la importancia de que los contenidos proposicionales —aquello que expresamos cuando decimos “yo deseo X” o “yo creo X”— sean claros y precisos. Esa claridad es indispensable para evitar que el pensamiento se extravíe en ambigüedades o incoherencias internas. Sin embargo, la lógica, tal y como la utilizaremos aquí, no se centra únicamente en la calidad de cada contenido por separado. Su objetivo principal no es determinar si X está claramente formulado (algo que ya abordamos), sino examinar la relación lógica entre distintos contenidos proposicionales.

Un sistema lógico, por tanto, no se ocupa solo de lo que cada proposición significa, sino de cómo se conectan entre sí: qué contenidos se apoyan mutuamente, cuáles se contradicen, cuáles dependen de otros, y qué implicaciones se derivan de aceptar determinada creencia o desear determinado estado de cosas. En otras palabras, la lógica nos permite pasar del análisis de componentes aislados —creencias sueltas, deseos sueltos— al análisis del conjunto, del entramado que forman cuando se relacionan entre sí. Esta es precisamente la clave para comprender nuestra filosofía de vida como un “sistema”: un tejido estructurado de deseos y creencias que no solo existen uno junto a otro, sino que se condicionan mutuamente, generando coherencia, tensiones o incluso conflictos internos.

En este sentido, la lógica no sustituye la claridad conceptual trabajada en la entrada anterior; la presupone y la trasciende. Solo cuando sabemos qué significa cada X podemos preguntarnos qué relación guarda con Y, con Z, o con los demás contenidos que conforman nuestra manera de ser. A partir de aquí podremos mostrar cómo una filosofía de vida puede representarse, al menos en una primera aproximación, como una red de deseos y creencias interconectados, cuyas relaciones lógicas revelan tanto nuestras armonías internas como nuestras contradicciones fundamentales.

En un sistema lógico distinguimos dos tipos de proposiciones según su función: premisas y conclusión.

La conclusión es aquello que queremos mostrar como verdadero.

Las premisas son las proposiciones que tomamos como verdaderas para justificar esa conclusión.

Cuando una premisa es cuestionada, ya no podemos usarla tal cual: debemos justificarla convirtiéndola en conclusión de un razonamiento nuevo que utilice premisas más básicas o más ampliamente aceptadas. Solo entonces recupera su validez como premisa en el argumento original.

Veamos esto con ejemplos muy claros y con las relaciones lógicas explícitas.

Ejemplo 1: Un caso cotidiano

Conclusión buscada:

C: «Debo reducir mi consumo de redes sociales.»

Para justificarla propongo esta premisa:

P1: «Dedicar demasiado tiempo a las redes sociales me perjudica.»

Pero alguien puede preguntar: ¿por qué afirmas que te perjudica?

Entonces debo justificar P1 mediante nuevas premisas.

Subargumento para justificar P1

Premisa A: «Cuando paso mucho tiempo en redes sociales termino ansioso y desconectado.»

Premisa B: «Si una actividad me genera ansiedad y desconexión de forma repetida, entonces me perjudica.»

De A y B se sigue:

Conclusión A-B → P1: «Dedicar demasiado tiempo a las redes sociales me perjudica.»

Ya he justificado P1. Ahora puedo volver al argumento principal:

Argumento principal

Premisa 1 (justificada): «Dedicar demasiado tiempo a las redes sociales me perjudica.»

Premisa 2: «Debo evitar aquello que me perjudica.»

De P1 y P2 se sigue:

Conclusión: «Debo reducir mi consumo de redes sociales.»

Aquí la estructura es cristalina:

- A y B → justifican P1

- P1 y P2 → justifican C

Ejemplo 2: Practicar ejercicio físico

Conclusión buscada:

C: «Debo hacer ejercicio con regularidad.»

Premisa inicial propuesta:

P1: «Hacer ejercicio mejora significativamente mi bienestar.»

Si alguien duda de P1, debo justificarla mediante otro razonamiento.

Subargumento para justificar P1

Premisa A: «Cuando hago ejercicio me siento con más energía y duermo mejor.»

Premisa B: «Las actividades que aumentan mi energía y mejoran mi descanso incrementan mi bienestar general.»

De A y B se sigue:

Conclusión A-B → P1: «Hacer ejercicio mejora significativamente mi bienestar.»

Argumento principal

Premisa 1 (justificada): «Hacer ejercicio mejora significativamente mi bienestar.»

Premisa 2: «Debo fomentar las actividades que mejoran mi bienestar.»

De P1 y P2 se sigue:

C: «Debo hacer ejercicio con regularidad.»

Qué muestran estos ejemplos

- Cada conclusión necesita premisas sólidas.

No basta con afirmar «debería hacer X»: debemos mostrar qué proposiciones dan apoyo a esa afirmación. - Las premisas pueden ser cuestionadas.

Y cuando lo son, deben convertirse en conclusiones provisionales de un subargumento que las sustente. - Una proposición puede ocupar roles distintos según el nivel del análisis.

Lo que en un momento es conclusión (por ejemplo, “X me perjudica”), puede convertirse en una premisa válida cuando regresamos al argumento principal. - Los razonamientos forman cadenas.

Premisas más básicas → justifican premisas intermedias → justifican conclusiones.

De este modo, construimos un pequeño sistema lógico que revela cómo pensamos realmente. - Esta estructura es precisamente la que necesitamos para representar una filosofía de vida.

Porque nuestras creencias y deseos no están aislados: forman una red en la que algunas proposiciones dependen de otras, algunas entran en conflicto, y otras sostienen de manera profunda nuestras elecciones cotidianas.

Cuando decimos que un sistema lógico analiza la relación lógica entre proposiciones, podría parecer que estamos definiendo lo lógico a partir de lo lógico, lo cual suena circular. La circularidad estaba ahí: decir que un sistema lógico consiste en relaciones lógicas sin explicar antes qué es una relación lógica. Para avanzar, necesitamos definir ese concepto de forma independiente.

Una relación lógica es una relación en la cual, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Se trata, pues, de una relación de necesidad entre los valores de verdad: la conclusión queda garantizada por las premisas.

Si esta garantía no existe —si es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa—, entonces el argumento es inválido.

Veamos esto con dos ejemplos muy sencillos:

1. Un argumento válido: Modus Ponens (relación de necesidad)

Premisa 1: «Si estudio, apruebo.»

Premisa 2: «Estudio.»

Conclusión: «Apruebo.»

Aquí hay necesidad lógica:

- Si realmente es cierto que si estudio, apruebo,

- y es cierto que estudio,

- entonces es imposible que la conclusión “no apruebo” sea verdadera.

Este tipo de estructura es la que hace válido un razonamiento: las premisas fuerzan la conclusión.

2. Un argumento inválido: Afirmación del consecuente (ausencia de necesidad)

Premisa 1: «Si estudio, apruebo.»

Premisa 2: «Apruebo.»

Conclusión: «He estudiado.»

Este argumento no es válido, porque aunque las premisas sean verdaderas, es perfectamente posible que la conclusión sea falsa. Puedo aprobar por otros motivos (suerte, intuición, conocimientos previos).

Aquí se ve claramente la ausencia de necesidad lógica:

- Las premisas no obligan a que la conclusión sea verdadera.

Una vez entendemos esto, un sistema lógico puede definirse con claridad:

es un conjunto de proposiciones conectadas entre sí mediante relaciones válidas de necesidad, donde unas proposiciones cumplen el rol de premisas y otras de conclusiones.

Ahora que hemos establecido estos fundamentos, podemos aplicarlos en nuestro caso: mostrar cómo una filosofía de vida puede representarse como un sistema lógico de creencias y deseos interrelacionados, donde la estructura del razonamiento revela su coherencia interna, sus tensiones y sus puntos ciegos.

Desde el principio —especialmente en las entradas 2 (LINK) y 3 (LINK)— hemos insistido en que los deseos son el motor fundamental de nuestra vida. No se limitan a describir el mundo: aspiran a transformarlo. Por eso los situamos en el centro de nuestra propuesta de vía filosófica, como el punto de partida de cualquier trabajo de lucidez y cambio interior.

Ahora bien, si aceptamos que nuestra filosofía de vida puede representarse como un sistema lógico de creencias y deseos, debemos decidir qué lugar ocupa cada uno de ellos dentro de ese sistema. Y aquí aparece una idea esencial: los deseos ocuparán el lugar de las conclusiones.

¿Por qué?

Porque un deseo expresa algo que aún no es el caso, pero que queremos que llegue a ser. Es la “meta” del sistema; aquello hacia lo cual se orientan nuestras acciones, decisiones y esfuerzos. Por ejemplo, si uno de mis deseos es “adelgazar veinte kilos”, ese deseo funcionará como una conclusión dentro del sistema lógico que representa mi filosofía de vida.

Ahora bien, cuando una conclusión forma parte de un razonamiento lógico ordinario, lo que buscamos es probar su verdad: mostrar que, si las premisas son verdaderas, la conclusión debe serlo también. Pero con los deseos la situación es completamente distinta. Un deseo no es algo que podamos “demostrar” mediante el razonamiento. Su finalidad no es ser verdadero, sino llegar a serlo.

Dicho de otro modo:

- En un argumento teórico, las premisas sirven para probar la conclusión.

- En un sistema práctico —como el que orienta nuestra vida— las premisas sirven para hacer posible la conclusión.

Así, en el caso de los deseos, las premisas no serán “evidencias” que demuestran la verdad del deseo, sino propuestas de acción, estrategias o compromisos que, si los llevamos a cabo, pueden contribuir a convertir en verdad el contenido proposicional del deseo.

Siguiendo el ejemplo anterior:

- Conclusión (deseo): «Adelgazar veinte kilos.»

- Premisas (acciones derivadas):

- «Reduciré mi consumo de ultraprocesados.»

- «Haré ejercicio tres veces por semana.»

- «Consultaré a un nutricionista.»

- «Dormiré al menos siete horas cada noche.»

Estas “premisas” no prueban que mi deseo sea verdadero; más bien indican las vías mediante las cuales podría llegar a serlo.

Esto nos permite comprender con claridad la diferencia profunda entre creencias y deseos dentro de una filosofía de vida:

- Las creencias describen cómo vemos el mundo.

- Los deseos expresan cómo queremos que el mundo sea.

Y un sistema lógico práctico —como el que aquí construimos— no sirve para verificar verdades abstractas, sino para articular y orientar la transformación de nuestra vida, convirtiendo nuestros deseos en guías operativas sostenidas por premisas que señalan qué pasos debemos dar.

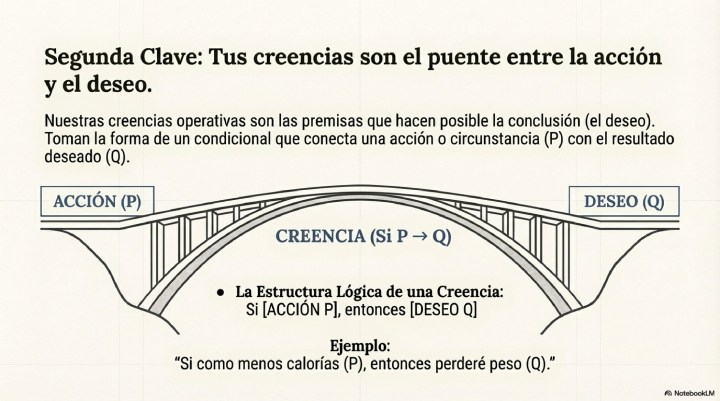

Para incorporar las creencias en la representación lógica de nuestra filosofía de vida, necesitamos expresar las premisas —que en este contexto son expectativas o acciones que creemos eficaces— en forma de condicionales. Esto significa que cada premisa tendrá la siguiente estructura:

Si (acción o acontecimiento X), entonces (se realizará el contenido proposicional de mi deseo Y).

Es decir, el antecedente del condicional describe una acción o circunstancia concreta, y el consecuente es el contenido proposicional de nuestro deseo.

Pongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que mi deseo es:

D: “Perder peso.”

Una premisa típica sería:

P1: “Si como menos calorías, entonces perderé peso.”

Aquí vemos que:

- El consecuente («perderé peso») coincide con el contenido proposicional del deseo.

- El antecedente («como menos calorías») expresa una acción o condición cuya realización creo que conducirá al cumplimiento del deseo.

De este modo, las premisas de nuestro sistema no son meras afirmaciones teóricas: son creencias operativas, expectativas sobre cómo funciona el mundo, que convierten el deseo en un resultado posible dado cierto conjunto de acciones o circunstancias.

Esto nos permite recordar algo crucial tratado en la entrada 4 (LINK): al igual que los deseos necesitan contenidos proposicionales claros, las creencias también deben formulase con precisión, porque la validez y eficacia de todo el sistema depende de que sepamos exactamente qué estamos afirmando cuando expresamos “si X, entonces Y” .

El antecedente del condicional puede ser tan simple o tan complejo como nuestro conocimiento permita. Siguiendo con el mismo ejemplo, podríamos tener:

- «Si como menos calorías y reduzco los ultraprocesados, entonces perderé peso.»

- «Si hago ejercicio tres veces por semana, entonces perderé peso.»

- «Si me pongo un balón gástrico, entonces perderé peso.»

- «Si tomo las pastillas X, entonces perderé peso.»

La calidad y la complejidad de estos antecedentes dependerá directamente de nuestro nivel de información, de nuestra capacidad de análisis, de la investigación que realicemos y, llegado el caso, de la ayuda de expertos competentes. Cuanto mejor fundamentadas estén nuestras creencias, más sólido será el sistema lógico que articula nuestra filosofía de vida, y más realista la expectativa de transformar nuestros deseos en hechos.

Una vez formulamos nuestras creencias en forma de condicionales —«si P, entonces Q»—, donde Q es el contenido proposicional de nuestro deseo, podemos ver cómo se construye el “pequeño sistema lógico” de nuestra filosofía de vida.

Recordemos el esquema básico:

- Premisa 1 (creencia operativa): Si P, entonces Q.

- Conclusión deseada: Q.

A primera vista, podría parecer que basta con tener el condicional «si P, entonces Q» para acercarnos a la realización de nuestro deseo Q. Pero esto no es así, y aquí entra en juego un punto crucial.

Desde el punto de vista lógico, de la premisa

«Si P, entonces Q»

no se sigue Q por sí sola.

Para llegar a Q necesitamos otra premisa:

- Premisa 2: P.

Solo con ambas premisas podemos obtener la conclusión Q mediante un razonamiento válido (Modus Ponens).

Esto nos permite ver con claridad la estructura del sistema:

- Deseo final: Q.

- Creencia que conecta acción y deseo: Si P → Q.

- Condición necesaria para realizar el deseo: P.

Y aquí aparece un punto fundamental:

P se convierte, automáticamente, en un deseo intermedio o indirecto.

¿Por qué?

Porque si deseo Q, y creo que «si P, entonces Q», entonces necesariamente debo desear que P llegue a ser el caso. De lo contrario, Q nunca llegará a realizarse.

Pero es muy posible que no desee P en absoluto.

Entonces debo introducir en el sistema un elemento adicional:

«Deseo desear P».

Es decir, reconozco que P es necesario para alcanzar Q, pero no lo deseo espontáneamente; sin embargo, comprendo su función instrumental y por ello me propongo cultivarlo o incorporarlo. Esto es muy habitual en la vida real.

Ejemplo trabajado

Supongamos que mi deseo es:

Q: «Perder peso de manera saludable».

Y he formulado varias creencias en forma de condicionales:

- C1: «Si como menos calorías y menos ultraprocesados, entonces perderé peso.»

- C2: «Si hago ejercicio regular, entonces perderé peso.»

- C3: «Si me pongo un balón gástrico, entonces perderé peso.»

- C4: «Si tomo las pastillas X, entonces perderé peso.»

Todas estas creencias son condicionales donde Q es el consecuente.

Ahora debo decidir qué valores de P (qué caminos) deseo convertir en realidad. Pero no basta con que el condicional exista: debo querer que P ocurra.

Y aquí entra el análisis filosófico:

- Quizá no deseo ponerme un balón gástrico (P₃), porque creo que contradice mi compromiso con la vía filosófica, que promueve responsabilidad, conciencia y cuidado del cuerpo.

- Tampoco deseo tomar pastillas X (P₄), porque temo efectos adversos, o porque considero que altera mi autonomía o mi salud a largo plazo.

- En cambio, sí puedo desear P₁ («comer menos y evitar ultraprocesados») y P₂ («hacer ejercicio»).

Pero incluso así, puede ocurrir esto:

- No deseo espontáneamente hacer ejercicio.

- Ni deseo espontáneamente cocinar mejor ni renunciar a alimentos que disfruto.

En tal caso, debo introducir en el sistema:

- Deseo indirecto: «Quiero hacer ejercicio.», o, siendo más preciso, «Deseo desear hacer ejercicio.»

- Deseo indirecto: «Quiero comer mejor.», o siendo más preciso, «Deseo desear comer mejor.»

Este reconocimiento —que forma parte de la lucidez filosófica— es absolutamente central. Permite ver dónde están las resistencias, qué deseos de primer nivel chocan con los deseos de segundo nivel y qué elementos debo trabajar si realmente quiero transformar mi vida.

Lo que hemos descubierto aquí

- Si deseo Q y creo «si P → Q», entonces P se convierte en un deseo instrumental necesario.

- Si no deseo P, aparece el deseo de desear P, que señala un conflicto interno.

- Este conflicto es una información valiosísima para el trabajo filosófico, porque muestra dónde hay incoherencias entre:

- lo que quiero,

- lo que creo que necesito para lograrlo,

- y lo que realmente estoy dispuesto a hacer.

Aquí es donde la vía filosófica —centrada en conciencia, diálogo y deseos— muestra todo su poder transformador.

Primero, hemos propuesto caracterizar la filosofía de vida como un sistema lógico de deseos y creencias.

En este sistema:

- Los deseos son proposiciones que actúan como conclusiones: expresan aquello que queremos llegar a realizar en el mundo.

- Las creencias se expresan como condicionales («si P, entonces Q») que conectan acciones o acontecimientos (los antecedentes P) con los contenidos proposicionales de nuestros deseos (las conclusiones Q).

- Esta estructura convierte automáticamente los antecedentes en deseos indirectos, pues, si deseo Q y creo que “si P entonces Q”, debo también desear que P llegue a ser el caso.

Esta formulación —sencilla pero poderosa— nos permite visualizar nuestra filosofía de vida no como un conjunto caótico de pensamientos dispersos, sino como un entramado organizado que expresa lo que queremos, lo que creemos, y lo que estamos (o no estamos) dispuestos a hacer para transformar nuestra vida.

Segundo, a partir de aquí, todas las entradas siguientes del blog explorarán esta estructura:

su coherencia, sus tensiones internas, sus lagunas, los conflictos entre deseos de distinto nivel, la solidez o fragilidad de nuestras creencias, la calidad de nuestros contenidos proposicionales, y las trampas o autoengaños que pueden aparecer al representar nuestra vida en estos términos. El objetivo será acompañar paso a paso al lector en la tarea de refinar, clarificar y reorganizar su filosofía de vida para hacerla más lúcida, coherente y transformadora.

Y finalmente, debemos señalar algo que se desprende de manera casi inevitable de este análisis, una idea fuerte y seguramente contraintuitiva.

Si reducimos lo que llamamos “filosofía de vida” a este sistema de proposiciones —deseos formulados con claridad y creencias operativas que los conectan con acciones concretas—, entonces surge una consecuencia llamativa:

Gran parte del pensamiento y del lenguaje que generamos a diario resulta filosóficamente (o cuanto menos, terapéuticamente) irrelevante.

Conversaciones triviales, opiniones superficiales, juicios automáticos, discursos sin fundamento, creencias que no guían ninguna acción, deseos que no aspiramos realmente a realizar… todo ese ruido mental queda, desde esta perspectiva, fuera del núcleo filosófico de la vida.

No se trata de negar la importancia psicológica o social de ese flujo de pensamientos, sino de señalar que, para la tarea filosófica —entendida como clarificación, transformación y orientación de la existencia—, solo una pequeña fracción de lo que pensamos realmente importa. Se trata de una tesis controvertida, que sin duda merece una discusión más amplia y que retomaremos en futuras entradas.